PINTURA COLONIAL Y LA EDUCACIÓN DE LA MIRADA. Conformación de identidades y de la otredad.

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-24892006000100012

Autor: VIVIAN MARCELA CARRIÓN BARRERO, Universidad Pedagógica Nacional, Febrero 22 de 2006

Introducción

El reconocimiento de la diferencia y la construcción de la otredad en nuestra sociedad provienen de la necesidad de mantener una política de exclusión, que reconoce a los individuos como diferentes y por ello les asigna culturalmente un papel, una posición determinada. Algunas imágenes de la Colonia neogranadina nos permiten observar los discursos de la diferencia que se promovieron en este momento, a través de ellas se puede ver la forma como fue concebida la diferenciación social y la manera como se formó la otredad, a través del reconocimiento del uno en oposición al otro. Las pinturas son igualmente un documento a través del cual se entiende la formación de la conciencia de la diferencia, entre colonizadores y colonizados, una diferencia jerarquizada, que además de ser una lucha de poder en lo económico también lo fue, y de manera aguda, en el campo de la representación, de lo simbólico, de las maneras como se vive y construye la realidad.

Las relaciones coloniales produjeron una gran explosión de representaciones y propagación de imágenes, las cuales hicieron referencia a un cuerpo barroco y a lo religioso como autoridad sobre los cuerpos y mentes, trabajando eficazmente sobre los imaginarios sociales, y a través de lo simbólico, estableciendo lógicas en donde los principios remitían a una «verdad» ineluctable. A través de las imágenes se pueden observar las relaciones coloniales, las tensiones y formas de ejercicio de poder, «la mecánica del poder que persigue toda esta disparidad no pretende suprimirla, sino, dándole una realidad analítica, visible y permanente, la hunde en los cuerpos, la desliza bajo las conductas, la convierte en principio de clasificación y de inteligibilidad, la constituye en razón de ser y orden natural del desorden» (Foucault, 1977:57). El poder es tolerable sólo con la condición de enmascarar una parte de sí mismo, su éxito radica precisamente en proporción directa con lo que se logra esconder de sus mecanismos.

Junto a la idea de poder descansa el concepto de conocimiento, lo que llamamos conocimiento es el «significado social de símbolos construidos por los hombres tales como palabras o figuras, dotados con capacidad para proporcionar a los humanos medios de orientación» (Elias, 1986:55). El conocimiento es adquirido socialmente, mediante aprendizajes de los conjuntos de símbolos sociales con sus correspondientes significados, este proceso es construido a lo largo de la vida, de acuerdo con las relaciones sociales establecidas en el tiempo y el espacio. En la Nueva Granada, a diferencia de los criterios científicos actuales de conocimiento, prevalecía un conocimiento más mágico-religioso, de carácter revelado, pero que de igual forma proclamaba la «verdad», procuraba la búsqueda de leyes universales que se mantenían en todo tiempo y espacio. Lo que podía ser dicho (sabido), quienes podían decirlo (saberlo) –monopolización del conocimiento, de lo sagrado- incorporó a la sociedad un orden específico, y se acuñó un modo de conocimiento que justificaba el orden estamental implantado, que a su vez se confirmó y sustentó en los ámbitos ya no sólo públicos, sino también privados.

Algunos puntos a indagar en este ensayo tienen que ver con lo que las imágenes transmiten, entendiéndolas como documentos que permiten observar, deconstruir discursos de poder y analizar las políticas de diferencia que se constituyeron. ¿Qué relación existe entre estas expresiones simbólicas y la construcción de identidad de los sujetos colonizados en el contexto neogranadino del siglo XVII?, ¿Cómo son representados los individuos dentro de estas imágenes?.

Imagen colonial

La imagen como portadora de un discurso, es un medio privilegiado para entender formas de construcción de identidades. «La pretensión de que la imagen remite a algo distinta de sí misma proviene de que, aún obtenida a partir de la materia, la imagen encarna una idea y se convierte en soporte de una forma. Lo que importa, pues, en la imagen, no es la materia, sino lo que se le añade, la forma» (Delahoutre, 1989:136). Así, colonizadores se valieron de las imágenes como medios de transmisión de discursos acerca de la diferencia, de esta manera, Europa concentró bajo su hegemonía la vigilancia de las formas de control de las subjetividades, de la cultura y en especial del conocimiento, de su producción. Se inculcaron las formas de producción de conocimiento de los colonizadores, sus patrones de producción de sentido, su universo de significados, sus formas de expresión y de objetivación de la subjetividad. Pero ello no se llevó a cabo de una forma solamente violenta sino negociada, y aunque hubo reelaboraciones, estos parámetros si calaron profundamente en los sujetos, y en esta medida es que las imágenes juegan un papel relevante, por su capacidad de mediación. Las imágenes como documento etnográfico, tienen una gran importancia, ya que son un medio para entender las formas de producción de conocimiento y significados, a través de la lectura de discursos no escritos, permiten descifrar parte de las mentalidades y de las ideologías de una época.

Las imágenes funcionan precisamente por su capacidad de selección y adaptación, no sólo de las representaciones sino de los imaginarios, ya que lo que está en juego finalmente es más el imaginario que la imagen. La imposición de los discursos durante la Colonia, fue inicialmente elaborada por la jerarquía y aprehendida por todos los sectores de la sociedad, como una nueva forma de saber y de producción de conocimiento.

Representación del «otro»

Aunque en las imágenes religiosas que se elaboraron en la Colonia en el territorio actual de Colombia, no se hicieron representaciones explícitas de los grupos raciales que se conformaron, si hubo representación de identidades a través de las pintura; éstas permitieron fijar por medio de imágenes la pertenencia a Castas y de esta forma revelar los deseos taxonómicos de quienes se mantuvieron en la cúspide, que se valieron de esencialismos a fin de estereotipar, para marcar y adscribir, en el plano de las representaciones, por medio de visiones polarizadoras -que correspondían a una concepción muy precisa de lo que debería ser una imagen-, su función dentro de esta sociedad, como copia, mimesis, imitación. Todas estas luchas se llevaron a cabo en el campo de las representaciones, ya que es allí donde se capturan los sujetos y se les clasifica, bajo la estructura del estereotipo, así, de esta manera es que se han constituido las identidades históricamente, y las «zonas de contacto» (Pratt, 1992), que se dieron en la Colonia fueron base de las identidades actuales.

La raza: una categoría constitutiva de la «otredad»

Durante los siglos XVI y XVII se impuso un régimen de representación social en donde se enfrentó el mundo de lo cristiano al de lo no cristiano con el propósito de la conversión, más tarde fue el discurso de los bárbaros en oposición a los civilizados, en la actualidad el discurso se ha materializado en la idea de desarrollados o no desarrollados. Justificados en un darwinismo social, se concibió y entendió la «raza» como producto de la selección natural. Por supuesto a nivel epistémico las consecuencias de esta idea de la diferencia son adversas, se ha llegado a categorizar lo humano, a través de factores que por demás se consideran «objetivos», como lo biológico. Es así como podemos afirmar que el racismo es una práctica que inicia en el siglo XV, con la colonización del continente americano. «La idea de raza, quizás se originó como referencia a las diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados, pero lo que importa es que muy pronto fue construida como referencia a supuestas estructuras biológicas diferenciales entre esos grupos. La formación de relaciones sociales fundadas en dicha idea, produjo en América identidades sociales históricamente nuevas: indios, negros y mestizos y redefinió otras» (Quijano, 1993). La construcción de las «razas», de la mano del catolicismo, fueron pilares para el nacimiento de unas formas de delimitación y posición social que acabaron dando forma a las maneras de reconocimiento y autorreconocimiento por parte de los individuos, fijando significados acerca de la diferencia y la «otredad».

La sociedad disciplinaria

La sociedad disciplinaria, característica del régimen de la Modernidad, es definida como una sociedad en la que el dominio social es construido a partir de redes de dispositivos o aparatos ideológicos del Estado (Hardt y Negri, 2001). Estos dispositivos son los encargados de instituir el orden general, entre ellos se encuentran –aún hoy- la prisión, la escuela, familia, etc. Aquí el comando social se construye a través de una confusa red de dispositivos o aparatos que producen y regulan costumbres, hábitos y prácticas productivas. Por medio de estos mecanismos se estructuró el terreno y las relaciones sociales, a través de la lógica de la «razón», fortaleciendo las estrategias discursivas como una forma de disciplinamiento del cuerpo, la mente y las conductas. Así, fueron determinadas autoridades, las encargadas de normatizar sobre lo «normal» y lo «anormal».

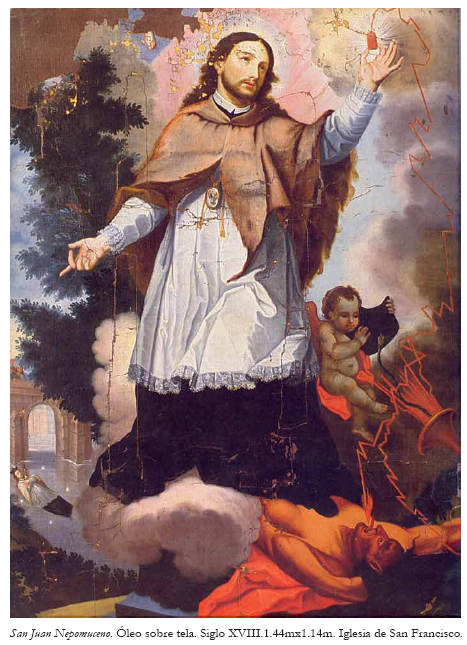

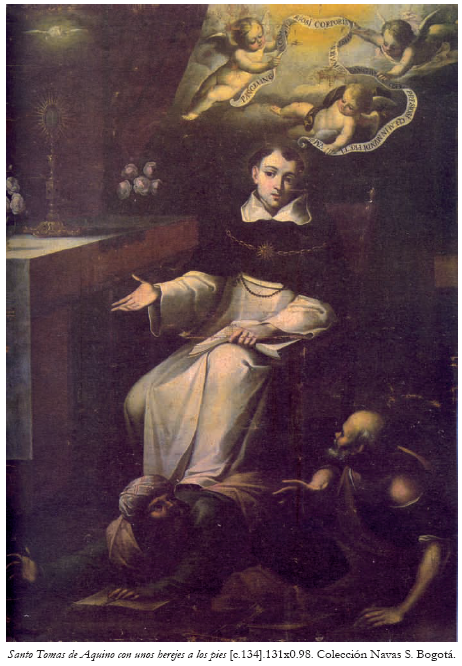

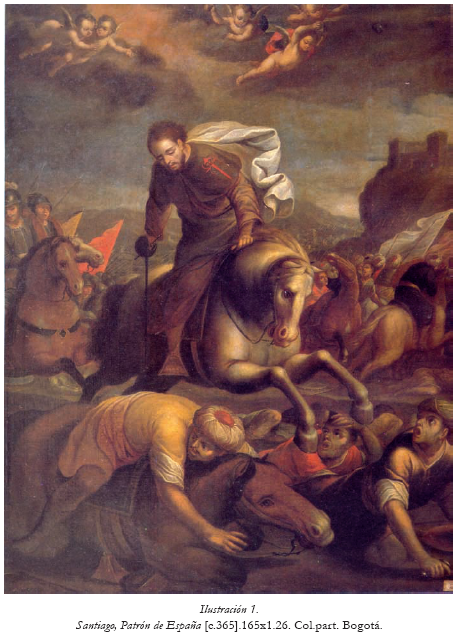

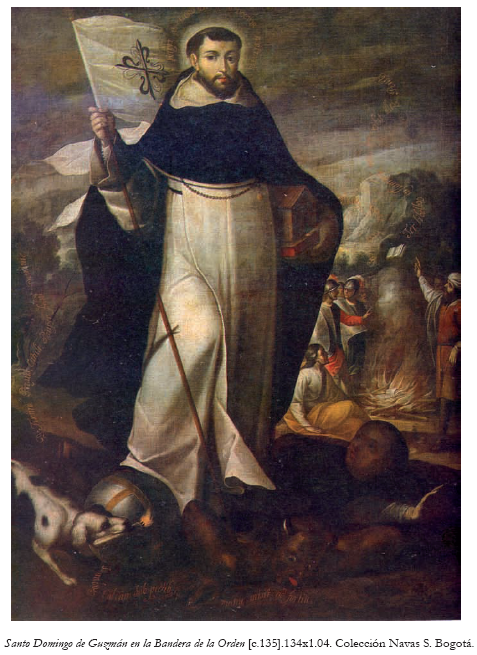

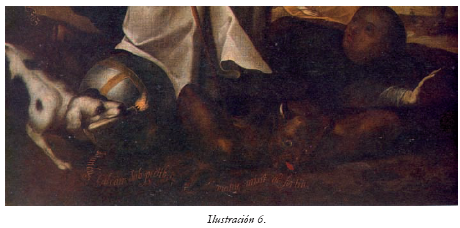

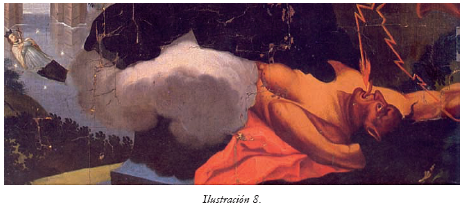

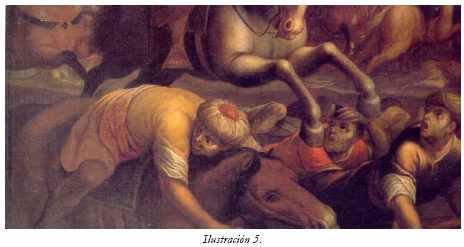

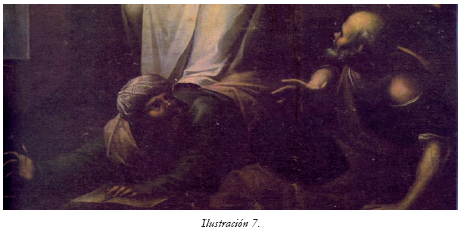

En las sociedades disciplinarias, el cumplimiento de las normas es un elemento básico para fijar a los individuos dentro de instituciones y caracterizaciones específicas, con el fin de determinar inclusiones y exclusiones. Las prácticas sociales se establecen, entonces, desde una lógica de producción del conocimiento y el saber disciplinar. Más que entender las imágenes como fieles copias de la realidad, lo que interesa en este escrito es tener en cuenta la capacidad de representación y su potencia para suscitar y construir ideas acerca de cualquier situación social, en este caso la constitución de identidades, siempre jerárquicas y desiguales, la posibilidad de construir narrativas y discursos de poder e identidad, su potencialidad para cimentar realidades, y para representar un mundo a través de experiencias y relaciones, de esta manera es entendida la imagen como dispositivo, en la medida en que tiene la capacidad de atribuir significados y de ser parte de la lucha por éstos, lo que interesa es la forma como la imagen puede construir y materializar conceptos y las acciones que puede provocar a través de los cuerpos. La soberanía colonial, basada en la lógica de la exclusión maniquea y un discurso evolucionista, contribuyó a la construcción del «otro», entendido como frontera infranqueable de género, raza, clase, etc. Así, «raza» e identidad racial fueron establecidas como instrumentos de clasificación básica de la población y con ello la elaboración teórica de la idea de etnicidad, como naturalización de esas relaciones coloniales de dominación entre europeos y no europeos. A partir de estas conceptualizaciones partió a hacerse divisiones en el trabajo, divisiones geográficas y por supuesto sociales, determinando prácticas y costumbres. Las siguientes imágenes pueden ser un ejemplo de cómo estos discursos sobre la «otredad», fueron construidos durante el siglo XVII en la Nueva Granada. (Ver imágenes páginas 249, 250, 251 y 252).

La religión y los preceptos morales establecidos por los discursos traídos, lograron adaptarse gracias a los instrumentos de que se valieron las clases sociales dominantes, aparte de los aparatos de coerción y regulación social de castigo, se implantaron modelos de representación en la que se hallaba inmersa una visión de occidente, se materializaron y corporalizaron los discursos a través de un proceso cultural que se constituyó en una relación de centro-periferia, donde se establecieron las estructuras del dominio y en donde, por medio de la representación, se mantuvo subordinado al subordinado, legitimando el statu quo.

Estas imágenes pintadas en la Nueva Granada, si bien hacen referencia a las calidades y cualidades de modelos (los Santos provenientes de Europa) y a lo religioso encarnado en la moral contrarreformista, evidencian una sociedad, con un mensaje político de diferenciación y segmentación a través de conformación de identidades, siempre desiguales. Estas imágenes deben ser entendidas en su contexto, como debieron ser captadas por los colonizados, no sólo como objetos decorativos, sino como representaciones de lo lejano, por medio de lo visible, de lo cercano; es decir, que a través de ellas los sujetos podían aproximarse y entender ese mundo que había sido creado tan distante, pero a su vez tan posible de alcanzar mediante la conversión u otras formas de blanqueamiento. Todas las imágenes acá presentadas pertenecen al siglo XVII, momento en el que el mestizaje estaba en auge y en donde los grupos de mezcla estaban clasificados, por tanto lo que se refleja acá es el deseo utópico de la diferencia, del encasillamiento, a través de una estrategia de mantenimiento del orden social, como lo fue la pintura, entendida también como una forma de enseñanza a los colonizados, como una forma de educación de su mirada.

En la primera ilustración aparece Santiago como caballero ecuestre, en la batalla de Clavijo, montado sobre un caballo blanco, el cual simbólicamente, gracias a su color es concebido como cabalgadura de los dioses, como símbolo de la fuerza bruta dominada por la razón y a su vez de la victoria, hay que recordar que el caballo en si es atributo de Europa y su dominio. Este jefe victorioso aparece pues, dirigiendo una batalla, en la cual él es mostrado como vencedor, el personaje lleva una espada que simboliza las virtudes militares, empezando por la fuerza y la valentía, que lo convierte en representación misma del poder y del sometimiento; como todos los instrumentos cortantes, la espada hace clara alusión a la separación tajante entre el bien y el mal, quienes en este caso están encarnados por España y los sarracenos respectivamente, España que se supone la razón y los Moros el pecado y lo que hay que erradicar. Es notable como el poder secular y el eclesiástico se unen en la lucha contra el «otro», lo cual significa para quien vence, la justicia. Santiago al ser reconocido como el patrón de España simboliza y condesa en si las virtudes que deben ser ostentadas por este mismo pueblo colonizador, como vencedor y extirpador de la herejía. Resalta la cruz, símbolo de la orden que lleva su mismo nombre. La unión entre el poder político y el religioso acá es bastante claro, la orden evangelizadora, la cruz y la espada representan el poderío y el dominio social de unos sobre otros, por medio tanto de la fuerza, como de la doctrina. La imagen muestra también el manto blanco ondeante, representativo de la orden de Caballería. En el cielo, están los ángeles que adornan con su presencia sagrada la escena; de nuevo aquí hay una coexistencia de lo terrenal con lo celestial, en este caso lo celestial apunta y es centrado solamente en el individuo que representa la victoria y la verdad, por tal razón el Apóstol se encuentra en la parte de arriba, sobre los vencidos, derrotándolos y más cerca de los cielos, de Dios. La única parte que se muestra diáfana y nítida es la superior; espigado en la parte superior, el Apóstol sobresale sobre los Moros, mostrados como lo bajo, lo impuro, la purificación se da pues, por la espada y la guerra, la cual es concebida según la religión cristiana –y esta iconografía lo resume muy bien-, como actividad sagrada, se presenta a un Apóstol guerrero que se apresta a luchar al frente de su pueblo , en venganza de los que considera sus enemigos. Santiago «matamoros», podría entenderse y extrapolarse al territorio americano, como Santiago «mataindios», baluarte de la lucha y dominación imperialista del pueblo cristiano sobre los infieles, y como agente conversor por medio de la violencia.