El final del período colonial se puede situar, para el territorio colombiano, entre 1819 y 1830. Hasta entonces lo correcto es hacer referencia a las casas de hacienda coloniales como siendo Neogranadinas, es decir, levantadas en territorio del Nuevo Reino de Granada. De esas fechas en adelante, tanto las edificaciones nuevas como las transformaciones operadas en las de época anterior se pueden llamar Colombianas con toda propiedad puesto que, cronológicamente, se inicia allí el período formativo de la nueva nación y con él la gran transformación de todo cuanto se construyó en el campo de lo que se llamaría sucesivamente Estado de la Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia, y por último, ya en 1886, República de Colombia. Escapa a los límites del presente estudio la esquematización del complejo proceso histórico-político que implica el paso de la Colonia a la independencia de la hasta entonces provincia española de Ultramar, pero en lo que respecta a la arquitectura rural se pueden hacer algunas precisiones.

En la realidad campestre los cambios socioeconómicos de la transición política fueron menos notables, y en algunos aspectos, inexistentes. A través de la historia, el mundo rural ha sido tradicionalmente reacio al cambio social. La tesis de que lo único concreto logrado por las guerras de independencia del siglo XIX en la Nueva Granada fue un cambio de funcionarios en la burocracia y el paso del poder político regional de los españoles a sus equivalentes neogranadinos, ha resultado cada vez más valedera, a medida que los estudios de nueva ideología diluyen la versión “oficial” de la “historia patria”. Las jerarquías de clases sociales, ahora con diferentes etiquetas, permanecieron mayoritariamente intactas. El régimen de tenencia de la tierra, la condición del campesino, el aparcero, el colono y el terrateniente no presentaron cambios significativos o éstos fueron marginales. Los sistemas económicos de producción y abastecimiento continuaron los lineamientos establecidos durante la Colonia, presentando cambios muy lenta y superficialmente. Las guerras de independencia determinaron la desaparición o exilio de muchos terratenientes y burgueses españoles o criollos, y en reemplazo de éstos comenzaron a surgir grupos sociales nuevos que no modificaron sensiblemente las actitudes tradicionales respecto de la propiedad y usufructo de la tierra.

El fraccionamiento de grandes propiedades rurales continuó como en las últimas épocas de la Colonia, pero no está probado que aumentara sensiblemente durante la República. Prueba de ello es que aún hoy (1997) el latifundio y el más estrecho minifundio continúan coexistiendo en el campo colombiano. En regiones como la costa caribeña, el Cauca, los llanos orientales o del Huila y el Tolima, los latifundios de origen colonial se mantuvieron en proporción mayoritaria durante todo el siglo XIX, pese a que muchos se subdividieron al pasar de propietarios españoles a criollos. La inestabilidad sociopolítica del siglo XIX en territorio colombiano, marcada por numerosas guerras civiles y luchas interregionales, obró para tornar más lento o nulo el desarrollo económico de zonas que habían presentado una limitada producción agropecuaria durante la Colonia. Bastaba una breve pero sangrienta guerra civil para arrasar con la mano de obra rural de toda una región, y el despoblamiento del campo colombiano se planteó así como un fenómeno inevitable e ininterrumpido, junto con su secuela de concentración poblacional en las ciudades y pueblos. En resumen, al relativo orden económico colonial y autoritario (aun con todas sus fallas y limitaciones) no sucedió, en Colombia, otro orden de marca protocapitalista o cualquier otra. La impresión de conjunto que se tiene del examen de los estudios ya muy abundantes sobre la época es la de un aparente desorden general, en medio del cual se perciben algunas continuidades derivadas de hechos o tendencias de época colonial, como sería el acaparamiento de tierras improductivas, la escasa tecnificación agrícola, la acción parasitaria de intermediarios entre quienes trabajaban la tierra y los mercados posibles para la producción, las dificultades de acceso y transporte en las regiones donde primaba la ganadería, etc.

La aparición en Colombia de lo que en Europa y los Estados Unidos se conoció como la “revolución industrial” fue tardía, lenta y confusa. Entre los fenómenos nuevos que afectaron decisivamente la estructura física del campo colombiano se podría citar el desarrollo siempre difícil o trunco, de los ferrocarriles. Las vías férreas, junto con la minería a gran escala y campo abierto, cambiaron para siempre, y no necesariamente para bien, la fisonomía del paisaje de muchas regiones colombianas, y más de una casa de hacienda colonial pasó a tratar de coexistir con un minidesierto en torno suyo. El sueño capitalista del ferrocarril era el de la apertura de regiones hasta ahora inalcanzables para transportar aludes de productos que no tardarían en fluir de la inmensa cornucopia colombiana. Que la verdadera historia de esa esforzada red de vías férreas atravesando heroicamente una geografía de pesadilla resultara en la realidad muy diferente de la que planteaban los dirigentes políticos en la teoría, es tema para otra discusión. Más de un trazado ferrocarrilero colombiano se hizo para satisfacción de hacendados convertidos o no en caciques políticos de época republicana, serpenteando por entre las haciendas de época colonial, a cuyos dueños había que comprar, a precios exorbitantes, una buena franja de terreno o los derechos de paso para las carrileras. Apócrifa pero representativa de la época es la leyenda del trazado de la vía férrea Girardot-Tolima-Huila. Al pasar por el latifundio de algún lejano descendiente colombiano de sabe Dios qué ignoto encomendero español, el trazado de los rieles estaba a cargo del hijo mayor (el mayorazgo) del terrateniente, quien, siguiendo la nueva usanza de las clases pudientes de la joven república, había sido enviado a los Estados Unidos a estudiar ingeniería (o como se llamara eso de los teodolitos y los dibujos en papel de lino). “Si será bruto ese guámbito (muchacho) mío… –se lamentaba el terrateniente ante sus amigos–. Se le ocurre pasar las vías del tren por en medio de la sala de la casa vieja de la hacienda…”. Algún tiempo luego, el joven ingeniero, luego de replantear sus trazados científicos, anunció sus conclusiones al jefe de familia : “Padre! Ahora ya no pasa la vía del tren por el salón de la casa vieja!… Logré que atraviese por la cocina y el comedor de los peones…”. En el inevitable choque triple entre las nuevas tecnologías, el “progreso” y lo tradicional, ya se sabe quién lleva la peor parte. Las viejas casas de hacienda, las más de las veces, perdieron la discusión, primero ante los ferrocarriles, décadas más tarde ante las carreteras, y por último, fueron asfixiadas por el apocalíptico crecimiento urbano de las ciudades colombianas.

La República heredó lo que geográfica y económicamente le deja la Colonia, incluyendo el hecho fundamental de que las tierras más adecuadas, climática y demográficamente, para la agricultura y la ganadería, tendrán una mayor concentración de haciendas consolidadas, y por lo tanto, de casas de hacienda de buena calidad arquitectónica. Tal es el caso del altiplano cundiboyacense, el Cauca y Valle del Cauca, regiones que incluyen un 80% de las casas de hacienda coloniales ilustradas en el presente volumen. Sin embargo, ésta no es una regla carente de excepciones. Regiones tan aptas para la ganadería y/o la agricultura como el Valle de Upar, las llanuras del Magdalena, la llamada “depresión momposina”, las llanuras de Casanare o del Tolima y el Huila, las cuales tuvieron cierto nivel de explotación y desarrollo, no registran la presencia de casas de hacienda tan notables como las que sobreviven en el Valle del Cauca o Boyacá. Lo que ocurre es claro: no siempre los hacendados coloniales estimaron conveniente o necesario residir de modo permanente en parajes rurales de clima extremo cuando podían hacerlo fácil y económicamente en alguna ciudad o pueblo más o menos próximo, como sería el caso de Mompox. Los latifundios en la región circunvecina a esta ciudad apenas llegarían a tener algún cobertizo de palma o rancho de bahareque para el mayordomo y los vaqueros, como lo señala Orlando Fals Borda en su Historia doble de la Costa36.. Aún en las regiones del país donde se sitúan las mejores casas de hacienda coloniales, y como se indicó anteriormente, la aparición de éstas fue lenta y tardía.

El ejemplo de la región antioqueña es más ambiguo. Dotada de una geografía montañosa que favorecía la minería pero mucho menos la agricultura o la ganadería, tuvo un desarrollo económico colonial aparte de otras zonas adyacentes, como las llanuras de la costa caribeña. La tendencia de los pobladores allí fue muy marcadamente doble, quizá en razón de las dificultades topográficas para las comunicaciones y transporte terrestre, así como el hecho de la muy difundida actividad comercial de muchos de ellos: residir en los poblados o ciudades como Santa Fe o Rionegro pero tener también casas de hacienda, aunque éstas no llegaron a ostentar una arquitectura tan significativa como, por ejemplo, las del Valle del Cauca. Cuando se requieren largas y dificultosas jornadas para ir de una ciudad hasta una hacienda perdida en algún paraje de las montañas o los valles antioqueños, conviene tener en ambos extremos del viaje lugares propios para el descanso y las costumbres cotidianas.

El advenimiento de la República cambió muy poco la situación descrita anteriormente, en lo tocante a la geografía económica colombiana. Aún hoy la distribución regional de haciendas agrícolas y ganaderas continúa los lineamientos coloniales, pese a la diversificación de cultivos y desarrollo económico propios del siglo XX. Existe, sin embargo, una notable excepción a la anterior regla general: lo que se ha dado en llamar la “colonización antioqueña” de la región central (montañosa) del país, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, en pleno período formativo de la nación colombiana, y contra todos los factores políticos y socioeconómicos imaginables. Lo de “antioqueña” es un explicable regionalismo, puesto que una mayoría de los colonos que decidieron “abrir” territorios agrestes y despoblados eran gente oriunda de las regiones centro y sur de Antioquia. Las expresiones arquitectónicas de lo que en realidad vino a ser una colonización sobre otra muy anterior pero bastante más tenue, fueron mayoritariamente urbanas. Las zonas rurales del centro del país colombiano vieron surgir nuevas actividades agrícolas aparte de las ya tradicionales, y así, aunque el cultivo del café ya era conocido al final del período colonial, éste cobraría un impulso imprevisible y extraordinario en el siglo XIX, dentro de los límites geográficos de las regiones antioqueña y lo que eventualmente se conocería en la República como el “viejo” Departamento de Caldas. Allí se hallaron las condiciones climáticas y geográficas ideales para el cultivo selectivo del café, de origen africano y traído al Nuevo Mundo por la vía del Brasil. El café se tornó, en breves décadas, en el factor socioeconómico dominante en la productividad del centro del país colombiano, favorecido por la conformación de mercados internacionales para el grano y la creación de grandes capitales en torno al cultivo y mercadeo de aquél.

Cabe señalar aquí que la inclusión de sólo dos ejemplos de casas de fincas o haciendas cafeteras en el contenido del presente volumen obedece a que su considerable mérito e interés requería un estudio aparte, el cual en efecto ha tenido lugar en La Arquitectura de la colonización antioqueña37., serie de volúmenes dirigidos por el arquitecto Néstor Tobón. Aparte de lo anterior, la casa de finca cafetera tuvo unos orígenes y desarrollo muy diferentes de los que presentó la conformación de la cultura agropecuaria colonial, además de ocurrir en regiones escasamente ocupadas y explotadas durante la dominación española. El cultivo y mercadeo del café en Colombia es un hecho socioeconómico de índole protocapitalista, inscrito en circunstancias históricas totalmente diversas de las que mediaron en el inicio de la Colonia. La hacienda colonial deriva de nociones medievales de tenencia y explotación de las tierras. La finca cafetera carece de tal origen. Se puede decir que la arquitectura rural de la colonización del centro del país en el siglo XIX es un remolino singular y atípico dentro del contexto general de la corriente histórica que lleva de la Colonia a la República. Y también que la casa de finca cafetera antioqueña o quindiana no se puede considerar simplemente una rama del árbol genealógico de la casa de hacienda colonial, sino una especie arquitectónica original de la región, aunque dotada de ciertos inevitables y muy genéricos rasgos espaciales en común con la primera y compartidos con otras regiones centroamericanas y del Caribe donde se difundió el mismo cultivo. El hacendado de los siglos XVII y XVIII en el Cauca o Boyacá tiene muy poco, o casi nada, en común con el cultivador de café del XIX o el XX en el Quindío. El lugar que ocupan o el papel que desempeñan uno y otro en los sistemas socioeconómicos de la Colonia y la República no puede ser más diverso. Sus casas rurales, por lo tanto, reflejan esas considerables diferencias.

Durante el período que ha recibido el apodo de “republicano”, es decir, el que va del final del primer tercio del siglo XIX hasta la tercera década del XX en territorio colombiano, muchas –aunque no todas– de las casas de hacienda de época colonial pasaron, en mayor o menor grado, por un proceso de transformación formal y tecnológica que mal podía haber existido durante la Colonia. Por otra parte, era lógica la aparición de cierto número de casas de hacienda nuevas, es decir, construidas luego del primer tercio del siglo XIX, en un lenguaje formal y técnico decisivamente distinto de lo establecido por las tradiciones coloniales. Estos dos fenómenos arquitectónicos conforman lo que podría llamar la marca distintiva de la época.

La transformación, ante todo interior, pero que eventualmente afectó también la volumetría exterior de las casas de hacienda, iniciada en el siglo XIX, tuvo orígenes muy diversos de los que se indicaron a propósito de la construcción de época colonial. El eclecticismo –la escogencia y mezcla de elementos o motivos arquitectónicos de múltiples y abigarradas procedencias– que reemplazó la unanimidad formal dominante hasta entonces, no tuvo un origen tecnológico o tradicional sino comercial y superficialmente estético. Las mescolanzas eclécticas llegadas a Colombia no fueron fruto de un consenso social o de arraigadas costumbres sino de imposiciones económicas por parte de la industria y el “libre comercio” de algunos países europeos (Francia, Inglaterra, Italia y en menor grado, Alemania e incluso la misma España), así como los Estados Unidos. La arquitectura rural era ahora un frente de consumo para productos masificados por la “revolución industrial”.

Se ha querido ver, en la simple rebatiña comercial del siglo XIX para imponer en el nuevo país colombiano el uso de ciertos materiales decorativos y de construcción, una presunta búsqueda de identidad social y política relacionada con vagas simbologías arquitectónicas. Se han vislumbrado tendencias y “vertientes” estéticas en la mera fluctuación aleatoria del nuevo fenómeno de la moda frívola, transpuesto mal que bien del vestir a la arquitectura38.. Todo ello no pasa de ser un bondadoso intento historiográfico y crítico de “mejorar” (o tomar demasiado en serio) arquitecturas que no pasan mucho de lo ordinario y superficial, o de tornar profundo lo que, aun con buena voluntad, no va más allá de lo simplemente ameno o divertido. A la casa colonial de hacienda, como a su congénere de pueblo o ciudad, le fueron aplicados cielos rasos planos en pesadas tortas de cal y arena embadurnadas sobre soportes de cañas o guadua (bambú), y en las superficies así logradas surgieron rosetones, molduras, medallones, cornisas y cuanto se les ocurriera, indiscriminadamente, a quienes vendían y aplicaban decoración en yeso, “el mármol del pobre”, o en papier-mâché (papel mojado, aplastado y moldeado). Se ocultaron así tras una máscara burguesa los “pobres palos de las armaduras de cubiertas coloniales y se perdió la humilde y bella espacialidad interior de las casas de hacienda”. La rústica superficie de muros interiores recibió un apresto de “cola de carpintero” y luego, adherido con engrudo (pegante de almidón), el acabado universal del papel de colgadura, “la decoración mural del pequeño burgués”. Las alfombras “persas” suplantaron las esteras de esparto tendidas sobre los adobes o ladrillos de pisos. Sobre los modestos ladrillos o rústicos tablones (o en lugar de ellos) aparecieron los pisos en primorosos parquets en maderas francesas. Luego sobrevino la invasión de las fachadas exteriores mediante canales, cornisas, bajantes, etc. en latón, “el bronce del pobre”.

En resumen, la arquitectura rural no podía escapar al aburguesamiento industrializado ni a la versión subdesarrollada de cuanto rezago o “colilla” estéticos fuesen de fácil adquisición en el extranjero. Se trataba de la complicada transición de la construcción artesanal a la arquitectura de catálogo, que se podía pedir al almacén especializado, directamente a Europa o a los Estados Unidos. No habría que olvidar la asombrosa transición campestre de la letrina en el “patio de atrás” al “cuarto de baño” francés, ni los efectos de la aparición de tecnologías tan exóticas como las tuberías de hierro galvanizado o de gres. O de los efectos de la importación de máquinas para cortar molduras de madera y doblar barras de hierro sobre las modestas puertas de tablones mal cepillados y ventanas con cuero de vaca en lugar de vidrios de las casas de hacienda.

La entrada de las casas campestres coloniales a la modernidad tuvo la misma equívoca torpeza de la repentina y torpe irrupción de algún hacendado vestido de ruana y sombrero de jipa en una tertulia donde todos los asistentes lucían levitón francés y sombrero hongo británico. Para el final del siglo XIX la antigua casa de hacienda había pasado de ser una noble, eficaz y humilde herramienta de trabajo, a la imprevisible categoría de símbolo o insignia de clase social. No se debe olvidar, eso sí, que en capítulo anterior de este volumen se estableció que la historia de las casas de hacienda consiste en el cambio formal y dimensional casi continuo e indefinido de éstas, por adición o sustracción, por lo cual no se pueden asignar a éstas “formas finales” ni pronunciarse sobre presuntas “construcciones originales”. Resulta lógico ahora suponer que las transformaciones ocurridas en aquéllas en época republicana son simplemente episodios pertenecientes a esa sucesión de metamorfosis. Asunto bien diferente son los juicios críticos o las elecciones de gustos que se pueden hacer sobre las calidades estéticas o ambientales asignables a las épocas colonial o republicana en unas u otras casas de hacienda.

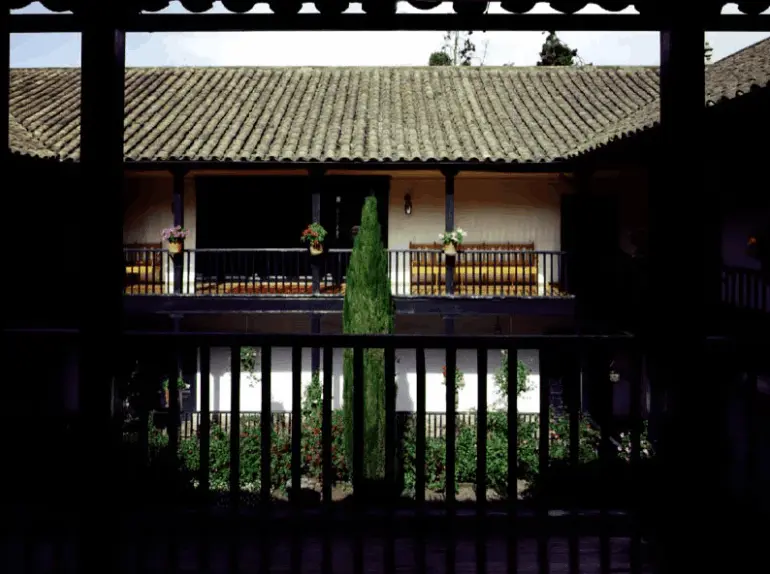

Lo anterior no fue en modo alguno exclusivo de Colombia. El mismo proceso, a un nivel cualitativo (y económico) muy superior, se produjo también en México y en el Brasil, favorecido por la conformación de núcleos sociales cuya aristocracia y poder se basó en enormes riquezas comerciales e industriales manejadas a escala internacional. Examínense algunas casas de hacienda de época republicana (o coloniales pero “republicanizadas” hasta las últimas consecuencias) en territorio colombiano y se verá, por ejemplo, en La Julia, Valle del Cauca, La Ramada o El Corzo, Cundinamarca, las cuales son remodelaciones republicanas de casas coloniales, la magnitud de las transformaciones operadas sobre aquéllas durante el final del siglo XIX y el comienzo del XX. Ciertos ejemplos de casas de hacienda netamente republicanas tales como La Industria o Piedragrande, Valle del Cauca y Buenavista o El Noviciado, Cundinamarca39., todas las cuales reemplazaron edificaciones coloniales o fueron levantadas en las vecindades de éstas, permiten establecer la existencia de rasgos arquitectónicos comunes entre ellas. El más notable es, sin duda, el abandono de los esquemas de organización espacial tradicionales, con su informalidad geométrica generada por las usanzas familiares, las necesidades concretas y los hábitos cotidianos, en favor de ordenaciones volumétricas y organización de ambientes basados en la imposición de principios geométricos abstractos como es la simetría con respecto a un eje central único, en dos o tres dimensiones. Es raro, o excepcional, detectar en una casa de hacienda colonial algún indicio o intención simetrizante, pues ¿qué sentido o utilidad le podría hallar un hacendado del siglo XVII o XVIII a una casa en la cual habría exactamente el mismo número, tamaño y disposición de dependencias a un lado y otro de una línea imaginaria que pasara por la mitad del patio y de las caballerizas? Sin embargo, muchas de ellas y casi todas las de época republicana ostentan actualmente caminos de acceso que, en lugar de contornear la casa, como se usaba tradicionalmente, para entrar “por atrás”, llegan a la fachada principal de ésta en su centro, y requieren una escalera y un vano de entrada en la galería del frente, los cuales cortan decisivamente la continuidad física y ambiental de ésta. Véase, a este respecto, la entrada principal de la casa de La Sierra (El Paraíso) así como la fina simetría de fachada de La Industria. Sin duda, de un modo vago e indefinible, la noción de “elegancia”, de refinamiento formal hizo su ingreso a la historia de las casas de hacienda colombianas.

En una casa colonial no intervenida en época republicana como Fusca, todavía es posible el recorrido original de la llegada a caballo, el acceso a la casa por el corredor trasero, para salir al patio central, contorneando éste y pasando a través del salón principal, para salir por último a la galería del frente, desde la cual se capta el panorama de la sabana de Bogotá. En El Paraíso, en cambio, el acceso tiene lugar de espaldas a la vista magnífica del Valle del Cauca, y sin recorrer y percibir previamente la casa, de un modo propio de turista, pero no de habitante de aquélla.

En casas de hacienda que datan de la segunda mitad del siglo XIX, como Buenavista, Cota, Cundinamarca, la cual fue construida a cierta distancia de la casa colonial del mismo nombre (actualmente irreconocible o prácticamente inexistente), el esquema espacial fue establecido previa y deliberadamente a base de un eje longitudinal y una fachada rigurosamente simétrica, como lo fueron los espacios de los salones originales antes de ser desafortunadamente modernizados para crear un ambiente único. La simetría en este caso no es una superposición a lo existente sino un rasgo original, creado para un burgués de clase social alta cuyo nivel de cultura ya presentaba visos cosmopolitas, y tenía una idea más snob y novedosa sobre la nueva casa por construir en Buenavista. En lugar de casa de hacienda, o además de ello, ésta debía ser casa de campo, con la elegancia insólita en la sabana de Bogotá de una alameda bordeada de cipreses traídos de Francia, una portada con reja en hierro forjado y un patio para la llegada en coche, simétrico también, delante del acceso principal. La transformación estético-social de las casas de hacienda alcanzó así su punto culminante en las tres últimas décadas del siglo XIX.

El ingreso de las casas de hacienda, republicanizadas o no, a la modernidad rural del campo colombiano supone un problema arquitectónico insoluble. El paso de una casa colonial a la era republicana era posible puesto que las superposiciones de elementos y criterios arquitectónicos implícitos podían tener lugar sin borrar por completo o contrastar violentamente con lo existente, o lo antiguo. Las modernizaciones realizadas en las décadas de los sesenta a los ochenta (del siglo XX) en casas de la sabana de Bogotá, Boyacá o el Valle del Cauca, en cambio, plantearon toda clase de imposibles tales como el intento absurdo de conciliación entre los ambientes penumbrosos dotados de pequeñas ventanas y la destrucción de gruesos muros de adobe para insertar en ellos los enormes ventanales de la nueva arquitectura. Esa brutal alteración de las relaciones entre interior y exterior de las viejas casas es el equivalente, guardadas las proporciones, de los matrimonios de actrices de cine ya muy averiadas por el paso de los años con apuestos efebos cada vez más jóvenes y más inexpresivos. La estética de esos lamentables encuentros entre el pasado y el futuro no puede ser más deprimente.

Sin duda, lo más grave que le puede ocurrir a una casa de hacienda durante el proceso de modernización de reciente data es la pérdida o desfiguración del lugar donde se localiza, es decir, de su inmediato entorno. Esto afecta la característica más importante de la casa de hacienda, como es su relación entre ella misma y el espacio natural que la rodea. La tala de árboles añosos y la demolición de muros circundantes son los principales ataques vandálicos a los lugares propios de las casas de hacienda. Lo primero tiene lugar con el pretexto de “despejar” un área en torno a la casa para instalar jardines “diseñados” y estacionamientos para automóviles; lo segundo, para eliminar los obstáculos que “impiden ver la vista”. Esto es el complemento de las ventanas modernas como de pecera, dado que con frecuencia la apertura de grandes vanos en fachada revela la fastidiosa presencia próxima de muros de cerramiento antiguos, los cuales ciertamente impiden apreciar las vacas Holstein pastando a centenares de metros más lejos. Es cierto que algunas pocas casas de hacienda, las menos, han logrado conservar milagrosamente su entorno, que otras han adquirido a su alrededor bellos jardines de corte moderno, pero un número enorme de ellas perdió para siempre la fisonomía y el ambiente del lugar donde se localizaron. Sin éste, la casa de hacienda es otra edificación más, indiferente en su apariencia. Quizá los “mejores” y más dolorosos ejemplos de lo anterior son el destrozo integral del entorno de la casa de Santillana, Tibasosa, Boyacá, mediante el paso de una carretera y la construcción de un “polideportivo”, y la mutilación de los hermosos muros de cerramiento de la casa de Suescún, Tibasosa, para instalar los lúgubres corrales de una cría de toros de lidia.

Las inserciones llevadas a cabo con el ánimo de “mejorar” o decorar los ambientes interiores o la apariencia exterior de casas de hacienda de época colonial son otros tantos indicios de los equívocos culturales y estéticos característicos de las clases sociales colombianas. Los modestos aleros coloniales fueron reemplazados por voladizos en cemento y parecen estar apoyados sobre canes de madera totalmente decorativos, cortados en perfiles a cual más amanerado. Insólitos elementos estructurales o decorativos de la arquitectura religiosa surgieron como fantasmas de otras épocas, a veces en cómicos batiburrillos de columnas, ménsulas, tirantes, cuadrales y “lazos sevillanos” en medio de salones y alcobas. No hay que olvidar que el presente es la época del expositorio-bar, el retablo-tocador, el oratorio-estudio, la caballeriza-gimnasio deportivo, de la troje-taller de reparación de maquinaria agrícola. Otros tiempos, definitivamente…

Un caso excepcional sería la extrema modernización (1977-79) de la casa colonial de Cortés, Bojacá, Cundinamarca, la cual ya había sido previamente “republicanizada” a comienzos del siglo XX. Allí se conservó, mal que bien, la volumetría exterior y el esquema espacial de lo existente, pero el lenguaje arquitectónico resultante es una difícil amalgama entre lo contemporáneo y lo neo-colonial. Ciertamente, no hay lugar a equívoco sobre la arquitectura actual de la casa de Cortés.

Quizá como una reacción nostálgica o tradicionalista contra el eclecticismo de fines del siglo XIX y comienzos del XX fueron construidas en Antioquia, el Cauca y el Valle del Cauca algunas casas de hacienda o finca que son exactamente el extremo opuesto a la modernización señalada en Cortés. Como si el pasado fuera recuperable junto con las formas construidas asociadas a éste, se pasó en algunos casos de la simple incorporación de “detalles” falso-antiguos a la construcción completa de edificaciones rurales utilizando exclusivamente las técnicas y materiales tradicionales de fines del siglo XVIII, con lo cual lo que podría haber sido evocativo o alusivo descendió al nivel de mimesis o imitación banal. El ejemplo más destacado de tan curioso género es sin duda la casa de Belalcázar, en las afueras de Popayán, terminada en 1914 (!). Este “resumen” de otras casas coloniales caucanas, esas sí auténticas, valga decirlo, no carece de gracia formal y ambiental, pero engaña sobre su edad al más advertido de los observadores. Es, en cierto modo, la cumbre colombiana del neo-colonial.

Cabría preguntar si no sería preferible, a lo anterior, el reemplazo de una maltrecha edificación del pasado por una versión totalmente actual de la casa de hacienda. Tales creaciones arquitectónicas existen ya en el país, en lenguaje contemporáneo, yendo desde el acierto formal y ambiental salido de manos de buenos diseñadores, hasta los inenarrables engendros rurales destinados a narcotraficantes y otros personajes de la misma laya. Es de suponer que, en décadas venideras, se llevará a cabo una evaluación y selección de lo que nuestra época dejó en el campo como formas construidas, y así se pueda apreciar, al fin, por contraste o equivalencia, la extraordinaria calidad y nobleza de las casas de hacienda coloniales y la ingenua pero atrayente bondad de las de época republicana.